Johann Christoph Gottsched, Vollständigere und Neuerläuterte deutsche Sprachkunst, s. 80,

Wann Wörter aus einer alten oder neuen, aber fremden Sprache ins Deutſche gebracht werden : ſo fraget es ſich, wie man ſie ſchreiben ſolle?

Die integration der fremdwörter in grammatikalischer und ortografischer hinsicht («eindeutschung») ist ein zwangsläufiger, aber unterschiedlich rasch verlaufender prozess. Er ist oft mit einer übergangszeit mit varianten verbunden. In dieser übergangszeit gibt es oft diskussionen zwischen progressiven und retardierenden kräften.

Verschiedene sprachen übernehmen in sehr unterschiedlichem ausmass fremde wörter; das deutsche nimmt keine sonderstellung ein. Meistens wird (soweit möglich) die fremde lautung übernommen und die schreibung angepasst (aber nicht immer; vgl. die unterschiedliche behandlung von au bei restaurant).

Johann Christoph Gottsched, Vollständigere und Neuerläuterte deutsche Sprachkunst, s. 80,

Wann Wörter aus einer alten oder neuen, aber fremden Sprache ins Deutſche gebracht werden : ſo fraget es ſich, wie man ſie ſchreiben ſolle?

Theodor Vernaleken, Orthographisches Wörterbuch,

Darüber läßt ſich rechten, aber ſoviel iſt ſicher, daß bis heute noch nicht zwei Germaniſten in allem übereinſtimmen und daß es nicht leicht einem gelingen wird, die Grenzlinie zu ziehen z. B. zwiſchen den ganz oder nur theilweiſe eingebürgerten Fremdwörtern.

H. Paul, Encyklopädie des geſamten Erziehungs- und Unterrichtsweſens, s. 869, 1885

Dies iſt vielleicht der allermißlichſte Punkt unſerer Rechtſchreibung. Man iſt ſich zwar über den allgemeinen Grundſatz einig, daß man Fremdwörter nach deutſcher Weiſe ſchreiben ſoll, wenn ſie allgemein eingebürgert ſind, dagegen die fremde Schreibweiſe beibehalten, wo dies nicht der Fall iſt, aber es giebt keinen Maßſtab, wonach man ohne Weiteres ein Wort in die eine oder die andere Klaſſe ſetzen könnte, und die Anſchauungen darüber werden ſich immer widerſtreiten und nach dem Wandel des Gebrauches auch immer wechſeln.

Paul Eisen, Herr Professor von Raumer und die Deutsche Rechtschreibung, , s. 190

Wie man mit dieſen und ähnlichen Fremdwörtern zu verfahren habe, iſt leicht zu ſagen. Entweder nemlich ſind es ſolche, „welche,“ wie Jakob Grimm ſagt, „bei größerer Acht auf die Reinheit unſerer Sprache ſich durch einheimiſche Ausdrücke wohl noch erſetzen laßen“: dann treibe man ſie nach dem rühmlichen Beiſpiele der Deutſchen Reichspoſt […] erbarmungslos hinaus aus unſerer Sprache; oder aber ſie ſind uns unentbehrlich geworden und sind nunmehr untilgbar: dann gebe man nach dem Beiſpiele Göthes, der ſchon vor hundert Jahren Madam Möbel Hoboiſten u. ſ. w. ſchrieb, auch dieſen Fremdlingen als Zeichea ihrer Einbürgerung Deutſches Kleid und Deutſchen Klang — alſo Kompanie Kompott Komtor Kontertanz (wie Konterfei und Konterbaſs) Kontrole (Kontrolör) Kotilliong Kuliſſe Kurier Brongſe Raſſe —; iſt dies aber durchaus unthunlich, dann laße man ihnen fremdes Kleid und fremden Klang und behandle ſie auch ganz als Fremdwörter, wie wir dies bei vielen Wörtern und Phraſen als da ſind allons, bonbon, bonmot, sans façon, vis à vis, ferner bona fide, brevi manu, beſonders bei muſikaliſchen Kunſtausdrücken, als da ſind adagio allegro crescendo, und bei ausländiſchen Speiſen, als da ſind beefsteak, boeuf à la mode […].

Wilhelm Bleich, Der deutsche Schreibzopf und dessen notwendige Beseitigung, , s. 34

In deütscher rede und schrift ist jedes fremdwort zu vermeiden, das durch ein gutes deütsches wort erſezt werden kann, wi z. b. examen (durch prüfung), reſultat (ergebnis), abſolut (durchaus, unbedingt), inscribiren (einschreiben), dispenſiren (befreien).

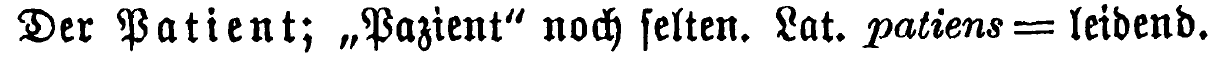

Di unvermeidlichen fremdwörter, welche der sprache des täglichen lebens angehören, ſind nach deütscher weiſe zu schreiben; z. b. möbel, schokolade, kasse, kapital, kontrakt, kredit, prozess, doktor, rezept, pazient, zenſur, zitrone, zigarre, zentimeter.

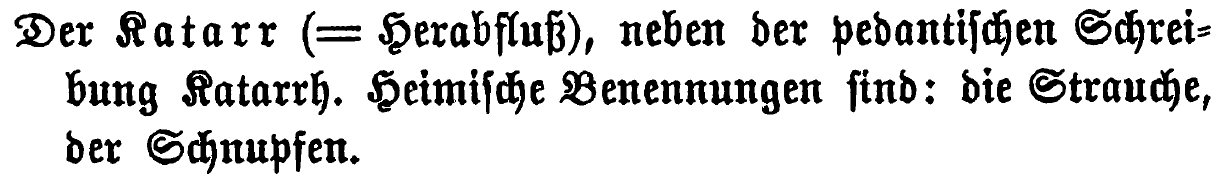

Eine durchgreifendere, aber keineswegs überzeugender Fremdworteindeutschung war geplant. Bekanntlich wurden nach einer Intervention von Minister Zehetmair 35 Schreibungen durch die Amtschefkommission der Kultusministerkonferenz am 18.10.1995 in München abgelehnt, fast ausschließlich Fremdwörter: Karrosse, Karrosserie, Packet, Pot, Jackpott, Zigarrette, Zigarrillo, Restorant, Alfabet, Asfalt, Katastrofe, Apostrof, Strofe, Triumpf, Zellofan, Rabarber, Reuma, Rytmus, Eurytmie, Astma, Atlet, Biatlon, Triatlon, Teke, Apoteke, Artotek, Bibliotek, Diskotek, Hypotek, Kartotek, Videotek, Ortografie, Tron; dazu die einheimischen Wörter Frefel und Fede. […] Geblieben sind Katarr, Myrre, -graf-, -fon-: Orthografie usw.

Heinrich Erdmann, Zur orthographischen Frage,

Die Fremdwörter, urtheilt der Greifswalder Schmitz […] ſehr richtig, haben meiſt einen beſonderen culturhiſtoriſchen Werth. Daher thut der Deutſche wohl daran, daß er dieſen Wörtern die ihnen eigene Phyſiognomie ſo viel als möglich unverändert läßt. Einerſeits ehrt er ſie ſelbſt dadurch; andererſeits ehrt er die Reinheit und Echtheit ſeiner Sprache, indem er das Fremdländiſche von dem Einheimiſchen ſondert.

Hans Zehetmair, bayerische-staatszeitung.de, ,

Ich will nur, dass man mit dem Verstand und dem Herzen zusammen Sprache pflegt und aktiviert. Dann ist es völlig in Ordnung, wenn man etwas aus anderen Sprach- oder Kulturkreisen übernimmt. Darum habe ich mich auch so dagegen gewehrt, dass man das Wort Portemonnaie so eindeutscht, dass man nicht mehr weiß, woher es kommt.

Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Neue Zürcher Zeitung,

Es gibt Gründe genug dafür, Wörter wie «fair» und «charme» gerade als Zeugnisse fremder Kultur und Atmosphäre zu kennzeichnen, und das geschieht dadurch, daß die Zeichen fremder Schreibweise beibehalten werden.

Horst Haider Munske, Lob der Rechtschreibung,

Vor allem in einem Bereich lebt jedoch die Fremdheit der meisten Fremdwörter fort, in der Orthographie. […] Die Deutschen bringen ihre besondere Wertschätzung gegenüber Fremdem auch in der Beibehaltung von Aussprache und Schreibung entlehnter Wörter zum Ausdruck. […] Dies alles ist Teil unseres Sprachbewußtseins, an dem nicht zu rütteln ist.

Eisenberg, Peter, Der Tagesspiegel, 12. 1. 2002

Andreas Unterberger, Die Presse, , s. 2, leitartikel

[…] ist der Versuch der Reform schlicht lächerlich, Fremdworte ihrer ursprünglichen Sprachwurzel zu entfremden und einzudeutschen.

[…] die ideologisch vorbelastete Auffassung, dass „Fremdwörter“ eingedeutscht („integriert“) gehören, [ist] noch nicht ganz tot.

Der damalige Ansatz, möglichst alle Wörter einzudeutschen, hat sich als Irrweg erwiesen. […] Man sollte Wörter so schreiben, dass man ihre Herkunft erkennt.

Man muss fremdwörter nicht verwenden, aber wenn man es tut, muss man sie wie alle anderen wörter behandeln. (Standpunkt des Bundes für vereinfachte rechtschreibung)

Jacob Grimm, Deutsches Wörterbuch, , s. XXVI

Fällt von ungefähr ein fremdes wort in den brunnen einer sprache, so wird es solange darin umgetrieben, bis es ihre farbe annimmt und seiner fremden art zum trotze wie ein heimisches aussieht.

Konrad Duden, Zukunftsorthographie, , s. 73

Auf Grund mehrfacher mir mitgeteilter Erfarungen glaube ich sagen zu dürfen, dass die Abneigung, welche klassisch Gebildete – aber nur diese, und sie bilden doch die entschiedene Minorität des schreibenden Volkes – z. B. gegen Formen wie Zilinder, Zirkumflex, Akzent, auch Akkusativ noch hegen, durch die Gewonheit weniger Monate schwinden wird.

Viele mit der Kenntniß fremder Sprachen reichlich Ausgeſtattete halten es für barbariſch, dem Fremdling ein deutſches Gewand anzuziehn, und viele, denen jene Kenntniß abgeht, greifen erſt recht gern zu der fremden Schreibweiſe, nicht ſelten, weil ſie glauben, daß dieſe, ich möchte ſagen, vornehmer ſei und den Schein jener Kenntniß verleihe. Erwägt man aber, daß unſre Rechtſchreibung um ſo beſſer iſt, je leichter ſie von jedem nur der deutſchen Sprache Kundigen richtig gehandhabt werden kann, ſo muß man jene Forderung wenigſtens grundſätzlich anerkennen, wenn man ſie auch im Gebrauch noch nicht überall zur Geltung zu bringen vermag.

Amtlich einführen lassen sich solche Schreibungen, wie „Büro, Guvernör“, die uns noch fremdartig anmuten, allerdings jetzt noch nicht; aber es ist sehr erwünscht, wenn weitverbreitete Zeitungen in der deutschen Schreibung allgemein gebrauchter Fremdwörter […] mit gutem Beispiele vorangehen. Wir müssen dahin gelangen, daß wir, wie es das Althochdeutsche und das Mittelhochdeutsche thaten, Fremdlinge, denen wir Heimatsrecht geben wollen, in deutsches Gewand kleiden.

Ronald Lötzsch, Utopie kreativ, , s. 37

Die »Reformer«, Experten und »zuständige Politiker«, tun so, als gäbe es außer dem Deutschen nur noch Englisch und Französisch bzw. die »toten« Sprachen Altgriechisch und Latein, und auch das nur, um den Widerstand gegen eine rationelle, phonologische Schreibung der Fremdwörter zu begründen, die zum größten Teil aus diesen vier Sprachen stammen.

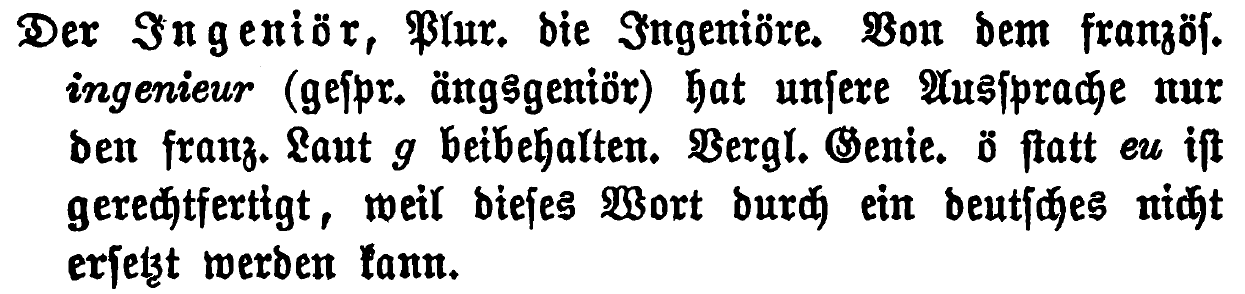

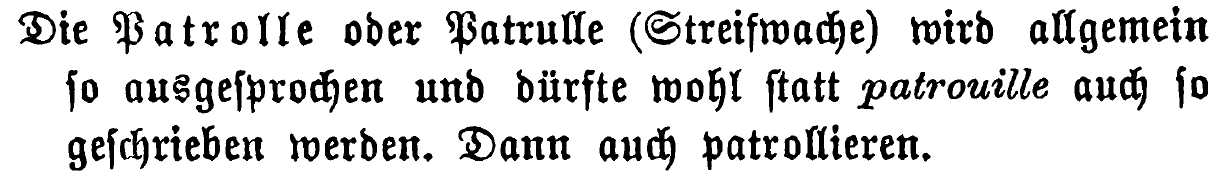

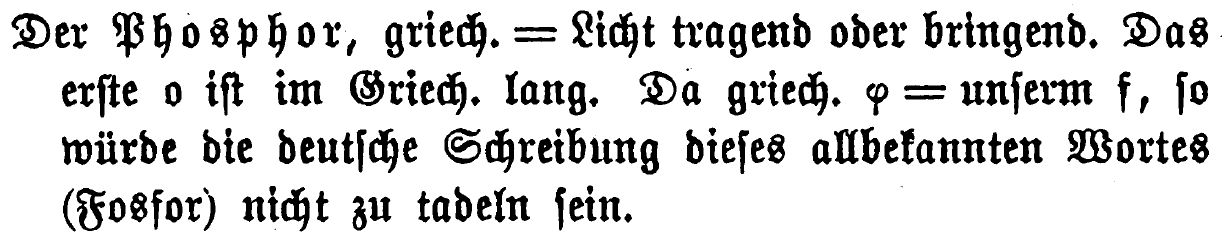

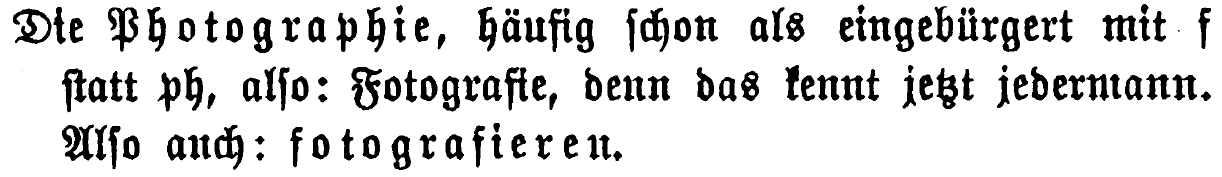

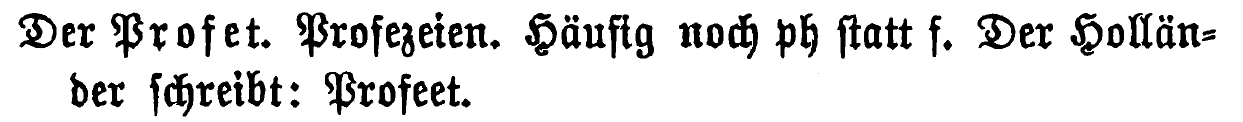

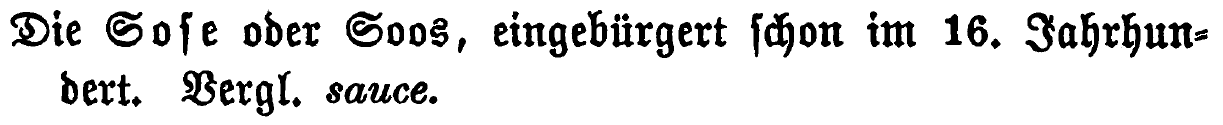

Links heutige, rechts frühere schreibweise(n). Dazu das jahr der erstmaligen nennung im duden (soweit für uns ersichtlich).